私が今の店に引っ越しをして来た理由の一つ、どうしてもやりたかったこと、

それは日本の花についてもっともっと多くの方に知ってほしいということでした。

花屋をはじめて20年以上経った私の、

驕った言い方をすれば、

花に対するすべての情報と知識と経験を、

一人でも多くの方に知っていただきたい。

それはつまり、

花と一緒に毎日を過ごす楽しさを豊かさを感じていただき、

それを通じて、日本の花を愛してほしいということです。

それは、ただ花を売ったり、アレンジを作ったり、

雑誌に載ったり、本を書いたりする、

私からの一方通行のお知らせだけではなく、

みなさまにも体験・体感していただきたいと思ったのです。

花に触れたり、香りを嗅いだり、食してみたり。

花にまつわる、思いつくこと限り、

私の狭いネットワークを駆使して、

様々な想いを試してみたいと思ったのです。

そして、今、いよいよそれを始めてみようと思います。

「花のこと、もっと」。

この気持ちをそう呼んで、

これから様々な催しを行なって行きたいと思います。

< 花のこと、もっと >

美しくパワー溢れるこだわりの花をもとめて、

休みの度に日本各地の花の農家さんを訪ね歩きました。

そのたびにその丁寧な仕事に心震え、

日々の探究心、真摯に花と向き合う姿に感動しました。

花を育てる人々の心の温かさや豊かさは、

日本人としての日々のくらしの中にこそあったのです。

また、都会のあわただしい暮らしの中で、

切り花こそがまさに、生活に彩りを添えるものであるということも、

多くの方に体感していただきたいと思っていました。

たった一輪の花が部屋にあるだけで、そこに息づく生命を感じ、

空気が和らぐのを感じていただけるでしょう。

もしも、季節の花が入ったブーケをプレゼントされたら、

ちっぽけな心の痛みはすーっと消えてしまうでしょう。

それどころか、花屋で素敵な花を買って帰る道すがらに、

何もかもが美しく、世界中が輝いて見えるというような経験を

されたことがある方もいらっしゃることでしょう。

毎日店頭に立って花を販売していても、

どうしてもお客様に伝えきれないことがあります。

gente は 2016年の移転を機に、

これまでの思いを少しずつ形にして行きたいと思い、

不定期のイベント<花のこと、もっと>を企画いたしました。

生産者や市場、作家さんなどのみなさまにご協力をいただきながら、

genteでしか出来ない試みを、ぜひお楽しみいただければと思います。

gente 並木容子

「花のこと、もっと」

本物を見る

今日は定休日ですが、撮影があり渋谷まで。

同じスタジオで花の方の撮影が1時間おきにあるとのこと。

私の後に何人もの大御所が続いていて、

いつまでもペーペーの私は少しでも緊張を和らげようと、

朝一番を希望して9時半からの撮影でした。

後から来た人が待っている、、、という図は、

私にとっては相当なプレッシャーですから、

とにかくとっとと撮影をしていただいて、

荷物を車に運ぶと、なんと!まだ11時前。

次の仕事まで、あと3時間はあります。

ふふふ。

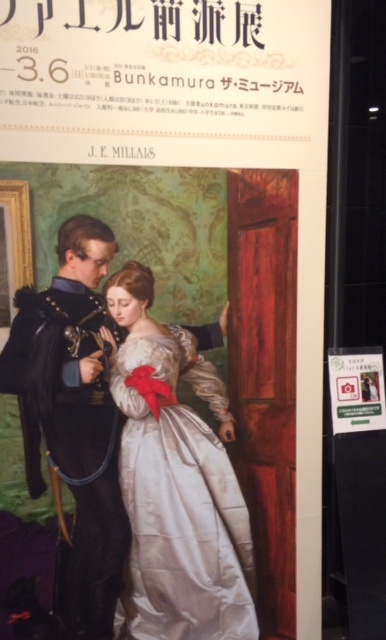

以前から気になっていた東急Bunkamura での

「ラファエロ前派展」を見に行っちゃおー!ということで。

この写真は「写真OK」のミレイの作品のパネルです。

パネルなのに、このドレスの質感!

シルバーの絹のドレスにベルベットの赤のリボン!

美しい、美しすぎます!

本物はもっともっとすごいです!

実は私の大学での卒論テーマは

「青木繁とラファエロ前派」でした。

青木繁を主に書こうと思っていたのですが、

どうしても関わりのあるラファエロ前派が気になって、

そちらを調べていたらあまりに壮大で切りがなく、

もうシッチャカメッチャカな論文になってしまいましたが、

それでもなんとか卒業できたので、まあよしとしましょう。

あの時代(30年ほど前ですね、いやだわ〜)、

なにかを調べる時、資料は本しかなかったのですね。

今みたいにネットがあったら、

そして、こんな風に世界中の絵画が常に日本に来ていたら、

どんなに卒論は楽だったでしょうか。

ロセッティとかミレイなんて、

あの頃はあまり日本ではメジャーじゃなくて。

バーンジョーンズとか、ウォーターハウスとか、

本当に美しくて大好きでした。

美術館に足を運び、

図書館にとにかく通って、

国会図書館も何度も行きました。

ラファエロ前派の作品の多くが、

リバプール美術館にたくさん所蔵されていることはわかっていたのですが、

あの頃の私にはヨーロッパってとってもとっても遠くて。

そういう意味でもイギリスは私の憧れの地でもあったんです。

というわけで、そのあとの仕事もあったので、

長時間じっくりとは行きませんでしたが、

何度も私が見たいと思っていた作品は生で見ることが出来まして、

こんな時代が来るなんて、本当に幸せなことだと思いました。

ミレイの「林檎の花咲く頃」という作品は、

生で見るとその林檎の花のたわわな感じや、

髪飾りの美しさに目を奪われます。

職業柄、どうしても植物が描かれていると、

しっかりとその細部まで近づいてみる癖がついてしまって、

今回も異様に林檎の花に近づく私でしたが、

他の草花たちも本当に美しくて感動的でした。

林檎の花と言えば、「赤毛のアン」の中で、

プリンスエドワード島に初めて到着した時、

林檎の花のトンネルをくぐって、

うわー!って感動するアンの様子が描かれていて、

とっても印象深かったのです。

林檎の花って一斉に咲くと、

天使が舞うくらい幸せに感じるんだろうなと、

幼い頃から思っていました。

あらら・・・

脱線しました。

Bunkamuraのプロデューサーは、

大学時代に博物館学を教わっていた木島俊介先生で、

先生は今ポーラ美術館の館長にもなられましたが、

先生から教わった西洋美術の世界は本当に素晴らしかったのでした。

モネとかピカソとか、ゴッホなどの、

誰でも名前だけは知っているような画家のことはもちろん、

まだその頃はあまりメジャーじゃなかった

ターナーとかバーンジョーンズとかフェルメールのことも、

とにかくたくさんの世界を教えて下さいました。

当時、まじめじゃなかった私にとって、

その中でも楽しめる授業が木島先生の西洋美術論であり、

鹿島茂先生のフランス文学(という名の、パリの雑多な話)の講義でした。

卒業時には学芸員の資格も取れて、

どこかの美術館にでもお勤めできたらいいなぁ、

そして、誰か素敵な人と結婚して、

新婚旅行にヨーロッパで美術館巡りできたらいいなぁなどと、

おどろくほどぼんやりしていた私でした。

案の定ぼんやりしすぎて、

美術館への就職ってどうすんのかなぁと思っているうちに

ぜんぜん別の会社に就職することになるわけで、

紆余曲折のこんな人生を過ごすとはね〜

あの頃の先生たちは、

こんなぼんやりした学生のことは覚えていらっしゃらないのですが、

もし覚えていらっしゃったとしたら、

あのぼんやりが、こんなことになってるって、

ほんとに驚くと思います。

あ、そうでもないですかね、

相変わらず仕事以外では本当にぼんやりなので。

それにしても、30年以上前から、

色とか質感とか、妄想とか暴走とか、

もう、そういう片鱗が自分にあったのだなぁと改めて思いました。

やっぱり、本物を見るって大事なことですね。

下田直子 ハンドクラフト展

※ 2016年のスクールはすべて満席になりました。

※ 引き続きスタッフを募集しております。

先日、日本橋三越にて行なわれております、

手芸界の巨匠 下田直子さんの回顧展を拝見いたしました。

もちろん伺う予定ではいたのですが、

ちょうどお祝いの花のご注文も受けましたので、

定休日の月曜日の午前中にアレンジを搬入。

あくせくしながら会場へと足を運びました。

開店間もない会場入り口はすでに行列ができて、

途切れること無く大勢の方が入場されていて、

その人の多さにまずびっくりしまして。

入り口にてご注文の花を三越の方の指示に従いセッティングして、

いよいよ会場に入りますと、

とにかく大勢の人、人、人・・・

まあ、何重にも重なる人の波の間を漂うように、

およそ400点以上あるという作品たちを拝見いたしました。

とにかく、圧巻です。

素晴らしい!なんてもんじゃありません。

この世に、こんな作品たちが存在しているのか!という驚きと、

これらを「手芸」と呼んでも良いのか?!という疑問と、

とにかく、感動的で心を揺さぶられる展覧会です。

作品の一つ一つが驚くほどの丁寧さで、

緻密な計算のもとに作られていることがわかります。

そして、その色合わせ、素材合わせの素晴らしさ!

洗練を極めた極上のセンスです。

それよりなにより、その作品の発想そのものに、

本当に驚きました。

感動いたしました。

(さきほどから同じ言葉しか書いてないような気がします。

ボキャブラリー不足は否めません。)

吉祥寺在住の下田先生は、

ごくたまにふらりとジェンテにいらして下さって、

「ああ、いいわね」

「素敵だわね」

「かっこいいわね」

などと、店内の花たちを褒めて下さいます。

そして、これまでも先生の個展の花を頼んで下さったりと、

上手に距離を保ちながら、何かの時にお声をかけて下さっていました。

今回、本当にたくさんの下田作品を間近で拝見して、

様々な感情に揺さぶられました。

驚きや感動の波は、かつて無いほどの大きさです。

本当に美しくて素晴らしい。

そして、ふと我に返って、

自分自身に対しての落胆の気持ちは大きく、

私はいったい今まで何をしていたのか・・・

とがっかりしたもの事実です。

さらに、こんなに飛び抜けて素晴らしい方と、

同じ街に住んでいるということに対しての、

よろこびと誇りを感じています。

吉祥寺の東急裏というこの環境で、

規模や程度は違えど、

色合わせ、素材合わせを考えての創作活動をしているということが、

自分自身への落胆の気持ちを覆すほどの誇りとなって、

もちろん、下田先生には及ばないけれど、

私は私の道を進んで行くのだ!という気持ちになっています。

少し先に、輝かしいお手本があるって、

恵まれた環境だと思います。

すばらしいことだと思います。

永遠に追いつかないとは思いますが、

下田作品から感じた作品に対して真摯向き合う気持ちを

改めて持ち続けたいと思いました。

丁寧に、

緻密に、

まじめに、

しかもセンスよく、

どこか懐かしく心に寄り添うようでいて、

でも、どこにもないもの。

吉祥寺の街で育まれたその感覚を、

私も別の形で引き継いで行きたいと

おこがましいながら思います。

まだご覧になっていない方はぜひ、三越にお運びください。

手芸とか、女性とか、手仕事とか、

そんな枠を大きく超えて、

日本の財産となる作品たちです。

同時代に生きていられることをうれしく思える、

そんな展覧会です。

「下田直子 ハンドクラフト展 -手芸っておもしろい!-」

2016年2月3日(水)〜15日(月)

日本橋三越本店新館7 階ギャラリー

午前10時〜午後6時30分[午後7時間場]

※最終日は午後5時まで[午後5時30分閉場]